The Beatles

彼らの音楽に影響を受けたミュージシャン・アーティストはそれこそ数え切れないくらい多くいるでしょう。

カヴァーされている曲も本当に多いですしね。

音楽史上には偉大なアーティストは多くいましたが、ビートルズほど偉大なアーティストはいない、と言っても誰も反論はしないでしょう。

そのビートルズのファイナル・ウェポンというべき待望の作品が登場するそうです。

スタジオ・アルバム・リマスターを180gアナログ盤でリリースするというプロダクトです。

そうなんですよ、レコードなんです。

ビートルズのアルバムをアナログ盤で出してほしいという声はつねに高かったそうです。

現に昨年のアメリカで最大の売り上げを記録したアナログ盤のLPは『アビイ・ロード』だったそうです。

CDで世界中のチャートを席巻し発売7カ月で1,700万枚というセールスを記録した2009年のCDリマスターの成功を受け、今回EMIアビイ・ロード・スタジオに集結したサウンドのエキスパートたちは、アナログ盤LPの新たなバージョンを作り出すために、一切の妥協を排除し、アナログ盤の完成を導いたという。

全世界5万セット限定の豪華なボックス・エディションには、美麗にデザインされた全252ページの12インチ×12インチのサイズを誇るすばらしいハードカバー本が同梱される予定だそうです。

レコードはオリジナルのアートワークを完全に再現した180gの重量盤でリリースされるとのことです。

これはマニアには堪らないでしょう。

今回発売されるのは、1963年から1970年までの期間にザ・ビートルズが発表した12作のUKオリジナル盤と、現在ではグループのコア・カタログに加えられたアメリカ編集の『マジカル・ミステリー・ツアー』、そしてアルバム未収録のA面曲とB面曲、EP収録曲、レアリティーズをフィーチャーした『パスト・マスターズ・ヴォリューム1&2』です。

なお、来年にはモノ・ヴァージョンのリマスターがアナログ盤デビューを飾る予定となっているそうです。

こちらも楽しみです。

・・・・・ここまで書いて、ふとキーボードを押す手が止まってしまいました。

レコード・・・、レコードを聴くためにはターンテーブル等が必要なのですが、コレを買う人達はそれを持っているんでしょうか、・・・持っているんでしょうね。

とすれば、若者ではありません、40歳以上の人達でしょう。

ましてや、高額な商品ですしね。

さて、出だしにビートルズは偉大であると書きましたが、何故なのでしょう。

理由はハッキリとしているのですが、意外と知らない人が多いのではないでしょうか。

『初めて自分達で曲作って、自分達で演奏する。今ではこいう普通のバンドの形を全世界に知らしめたからビートルズは偉大なのだ』

と言う人がいますが、それは間違いです。

ビートルズの前から自分で作った曲を自分で演奏していた人は多くいました。

そうではなく、ビートルズが偉大なのは、良いメロディーが浮かんだとしても「よくある曲」「誰かが作りそうな曲」「つまらない曲」は絶対にレコーディングしないという彼らに不文律があったからなのです。

だから、彼らの作った曲は当時、リズムも、メロディーも、ミキシングも、すべてが斬新だったのです。

だから、常にビートルズは今まで聴いたことがない曲を演奏していたのです。

これは凄いことです。

ジャズに於いても同じで、プレイヤーは今までにない音を追求してきました。

では、今のアーティストは?????

さてさて、最も偉大なバンドはビートルズとして、では二番目は?

レッド・ツェッペリン?

ビーチボーイズ?

ディープパープル?

ローリング・ストーンズ?

etc.etc.etc.

一番はビートルズ、コレには誰も文句はない。

でも、二番目はとなると色々と出てきます,。

つまり、

・・・それほどビートルズは偉大なのです。

今日で9月も終わりです。

秋になろうとしています。

私の使っているスピーカーはJBLパラゴンとJBLオリンパスです。

どちらも逸話には事欠かないスピーカーです。

パラゴンはモノラルからステレオに移行する時期の1964年にJBLの コンシュマー用のフラグシップモデルとして発売された3wayオール・ホーン・

システムです。

つまり低音はホーンで再生されます。

38cmウーファー (LE15)が狭いところに押し込められて反射板の裏側の ホーンを通って出てきます。

中音はパラゴンの特徴である中央の反射板に名機375スコーカーからの音が 反射されてリスナーに届きます。

高音には当時新開発の075ツィーターがリスナーを直接狙います。

吸音材を一切使用していない木工製品のいわば楽器のようなスピーカーです。

従って、うまく鳴らすのは大変難しいと言われています。

私も音道にデッドニングをしたり、マルチアンプとしたり・・・、苦労しています。

もう一つのオリンパスはパラゴンとユニットは同じなのですが、構造が違います。

低域にはパッシブルラジエターが付いています。

それでも低域不足です。

理由はエンクロージャー(箱)の容積が足りないからと言われています。

どちらも40年以上前のスピーカーです。

当時としては最高のスピーカーでした。

いや、今でもそれなりのスピーカーです。

普段解像度がどうとか、高音の伸びがとか、引き締まった低音が、とか言って機器をとっかえひっかえしてる人にとっては別次元の音でしょう。

まぎれもないJBLの音であり、現代のスピーカーとは方向性が違います。

どちらも雰囲気の中に包み込んでしまう魔力をもっています。

しかし、時代は移り変わり音楽ソースも変わりましたし、低音・高音の許容も変わりました。

つまり、低音・高音が足りなくなったのです。

高音についてはスーパー・ツィーターで解決済みなのですが、低音は単純にスーパー・ウーファーで解決・・・、と言うわけにはいきません。

音は綺麗な高音よりも綺麗な低音を出すのが何倍も難しいのです。

オリンパスを買ったときからスーパー・ウーファーの必要を認識し、アレコレと探しました。

スーパー・ウーファーと言えばまず考えられるのがFOSTEXの80cm ウーハー FW-800です。

コレを入れる箱はとんでもなく大きなものになり、縦横が1mを超えます。

・・・置く場所がないのです。

次に考えたのはJBL HB5000 でした。

コレは幅559mm・高さ506mmですからどうにか置けそうでした。

パワーアンプも内蔵されています。

問題は私が使っているチャンネル・デバイダーAccuphaseのF-15はボードの取替でクロスする周波数を替えるのですが、超低域のボードがないのです。

チャンネル・デバイダーまで取替となると出費が多くなり出来ません。

そうこう迷っていると面白い物を見つけました。

DIATONE DS-W3です。

珍しいケルトン方式を採用したスーパー・ウーファーです。

この方式ではユニット前面を密閉してエアサスペンションとしており、エネルギーロスの無い振動をダクトから放出しています。そして、ダクトでさらに凝縮されたエネルギーは前面フィルターポートで中高域ノイズをカットして低域を得ています。

パワーアンプも内蔵内蔵されています。

問題はユニットに16cmコーン型ウーファーを採用していることでした。

オリンパスは38cmウーファーで、しかもパッシブルラジエターが付いているのに低音不足なのです。

それなのに16cmのウーファーではとても超低音が出るとは思えません。

どうしたものか・・・・・。

と、常々考えていたところにS氏が現れたのです。

PCオーディオを聴きにお伺いしたのに・・・、何だ、この低音は・・・。

ダイポール・スピーカーと言うのだそうです。

S氏が自作したとのこと。

それでもS氏は「コレより凄いのがある」と言うのでした。

その名はライポール・スピーカーとのこと。

これも自作して友人に貸しているとのことでした。

S氏はそのライポール・スピーカーを22日に持ってきてくれました。

正確に言えばダブル・ライポール・スピーカーです。

写真のパラゴンの前にあるのがダブル・ライポール・スピーカーです。

バーベキューが終わったのが11時。

それからダブル・ライポール・スピーカーのセットをしました。

楽しみ、楽しみ。

終わったのは3時頃でした。

やはりスーパー・ウーファーは必要だった。

効果はてきめんでした。

中・高音までも澄んだ音となりました。

暫く貸して貰うことにしたのですが、・・・返したくない。

ライポール・スピーカーの無いオーディオなんて、考えられない。

3Dで100Hz以下を出しています。

S氏は40Hz以下で出せばもっと良くなると言われるのですが、AccuphaseのF-15は3Dは100Hz以下の再生となっており不可能なのです。

それでもこの鳴りっぷりはイイ。

40Hz以下での再生は今後の楽しみにしておきましょう。

S氏は帰られる前に何気なく、そしてとんでもないことを言われた。

「ライポール・スピーカーをパラゴンの下に入れれば見た目もイイね。」

そーかー!!!!!!!

倉庫に昔使っていたM6がある、あのウーファーを外して・・・。

大工集団 欅には腕の良い職人がいる、作ってみるか!!

しかし、パラゴンの下の寸法を測ってガッカリ。

高さが足りないのです。

そんでも・・・、そんでも・・・、作りたい。

だっていつまでも借りられませんからね。

ライポール・スピーカー

・・・・夢に出てきそう。

今日は26日に書きました我が家のオーディオのもう一つの問題だったスーパー・ウーファーについて書きます。

オーディオで音楽を再生するということは、とりもなおさず低音の再生に尽きると言われます。

それほど低音の再生は難しいのです。

Windows Media Playerでとりあえず始めたPCオーディオだったのですが、S氏のご教授で一挙にリッピングからプレイヤーまで解決してしまいました。

DACに至ってはS氏からお借りしたままです。

今年の8月26日は喫茶 大工集団 欅にとって記念すべき日となりました。

店の音楽がPCオーディオとなった日なのです。

昨夜は家でもPCから音を出してみました。

PCでの音楽再生というと何だかチープなイメージもありますが、実は本格的なオーディオに匹敵する、いいえそれ以上の素晴らしいサウンドを再生する能力を秘めているといいます。

PCでも音楽を再生できることは誰でも知っていることでしょう。

PCにもスピーカーが付いていて音を出しますよね。

しかし、ちょっと音にウルサイ人たちにとって、PCでの音楽再生は「音が悪い!」「既存のシステムと接続できない!」「PC内部はノイズの影響を受けやすい」といった不満がありました。

その為、私も10年ほど前にチャレンジして諦めました。

問題の多くの場合、PCに内蔵されているサウンドデバイス(音声を出力させる機器)が、コストやスペースの関係で最低限のスペックを満たす程度にしか設計されていないからなのです。

しかし、近年ではPCデータが持つ音楽データを余すところなく楽しめるハイクオリティーな機器が発売され、その実力が一部のマニアに認知され始めました。

オーディオ向けに設計されたUSB接続のD/Aコンバーターを導入すれば、ノイズの影響なども受けにくく、標準のPCサウンドデバイスとは比べものにならないほどハイクオリティーなサウンドが再生できるのです。

ではPCオーディオにすることによって何が変わるのでしょう。

音源がレコードからCDに変わり、そしてPCになったのです。

レコードの音楽を聴くには

・レコードラックからレコードを取り出す

・ターンテーブルの蓋を開け

・ジャケットからレコードを取り出す

・ターンテーブルに載せる

・スタビライザーを載せる

・レコードクリーナーでクリーニングする

・カートリッジをクリーニングする

・ターンテーブルを廻す

・トーンアームをレコードの開始場所まで持って行く

・トーンアームを下ろす

・ターンテーブルの蓋を閉める

・ボリュームを上げる

ここまでして初めて音が出ます。

今ではこれらの行動を苦行と言います。

CDの音楽を聴くには

・CDラックからCDを取り出す

・CDプレイヤーのテーブルを出す

・ジャケットからCDを取り出す

・テーブルに載せる

・テーブルを閉める

・ボリュームを上げる

これで音が出ます。

トーンアームやカートリッジの調整も不要ですし、CDの裏面を触らない限りはCDのクリーニングもしなくてOKです。

PCオーディオの音楽を聴くには

・ソフトを開く

・聴きたい曲をクリック

これだけで音が出ます。

昔、年寄りから「これから体をなるべく使わずに仕事をするようになるだろう。指一本で仕事が出来るようになるかもしれない」と言われたのを思い出します。

好きな音楽も指一本で聴けるようになったのです。

S氏に感謝します。

Y氏にも。

それでも人間っておかしな生き物ですね。

あんなに面倒なレコードを今日も聴いています。

苦行が好きなのです。

先月の21日にS氏宅を訪問してから私がオーディオについて考え込んでいた2点の問題が同時に解決できそうです。

一つはPCオーディオ、もう一つはスーパー・ウーファーです。

今日はPCオーディオについて書きます。

数年前より復元工事をしていた東京駅ですが、工事を終えて10月1日に開業するそうです。

22・23日に大正時代の開業時の外観がよみがえった東京駅丸の内側で、コンピューターグラフィックス映像を投影する記念イベントが行われました。

中央部の幅120m・高さ30mの赤れんがの駅舎をスクリーンにして、蒸気機関車や楽器が立体的に浮かび上がり、幻想的なムードをつくり出しました。

このイベントは「プロジェクションマッピング」という最先端の技術を用いて、正確に建物に高精細フルCG映像を投影するもので、NHKエンタープライズが制作したそうです。

それをYouTubeで見て驚きました。

12分41秒と長いのですが、下のYouTubeをご覧下さい。

スタートより1分15秒後から夢の世界が繰り広げられます。

東京駅丸の内駅舎は1914(大正3)年に開業した東京駅に合わせて建設されたそうです。

JR東日本は、1945年の空襲で焼失した3階部分と南北のドームを復元し、10月1日にグランドオープンを迎えます。

復元工事を終えて10月1日に開業する東京駅。

建築工事も含めると、今回が3度目の大規模工事となります。

東京駅が開業したのは、98年前の1914年(大正3年)12月でした。

すでに開業していた新橋駅と上野駅を結び、首都の鉄道網の中心駅として建設されました。

駅舎の設計を担当したのは、日本近代建築の祖とされ、日本銀行本店などを手がけた辰野金吾(1854~1919)です。

赤レンガ造りの3階建て駅舎は6年9か月かけて完成されました。

南北の駅舎にそれぞれ取り付けたドーム形の屋根が目をひく洋風デザインでした。

重厚に作られた駅舎は、23年の関東大震災でもほぼ無傷だったが、終戦直前の45年5月、米軍機による空襲で駅舎が炎上、ドーム屋根と3階部分を焼失しました。

急きょ行われた修復工事では、ドームに代えて八角形の屋根がかけられ、3階部分は再建されませんでした。

戦後長く、修復後の姿で利用され続けたが、JR東日本は1999年に復元を決定。

更に駅舎は03年に国の重要文化財に指定されました。

復元工事は、07年5月に開始され、5年をかけた工事が完成、開業は10月1日です。

復元の目玉は、創建当時を再現したドーム形の屋根です。

高さは約35メートルで、これまでの八角屋根より約2メートル高い。

戦災復興工事で八角屋根を設置した際、内部に残されたレリーフなどは見えない状態となっていましたが、今回の復元工事では、3階から天井にかけて創建時のデザインを忠実に再現したそうです。

数少ない写真や文献などをもとに、2メートルを超える鷲(わし)の彫刻や花飾りのレリーフなどを復元。

戦火による焼失を免れた創建当時のレリーフも一部使われています。

レリーフの中には、方角を示す干支や、豊臣秀吉の兜をかたどった飾りなどもあり、和を感じさせる装飾が施されているのも特徴です。

開業後は、ドームを歩きながら上を見上げると天井部分には、この装飾を眺めることができるそうです。

戦後の修復では再建されなかった3階部分も、67年ぶりに復元された。

鉄骨レンガ造りの1、2階の構造をそのまま生かしつつ、3階部分は鉄筋コンクリートで構成し、外壁に化粧用のレンガをあしらった。

化粧レンガは2階以下と比べて違和感が出ないように、顔料の調合を何度も繰り返したという。

外壁の復元に伴い、柱に施された石の飾りも手直しした。

戦後の修復工事で3階から2階に移された柱飾りは、本来の3階に戻し、創建時の駅舎の顔に近付けた。

復元前は地上2階地下1階でしたが、復元後は地上3階地下2階となった。

延べ床面積も工事前の2.2倍に当たる4万3千平方メートルと大幅に拡充された。

新築ではなく、復元すると決断したJR東日本に感謝したい。

日本の顔の一つとも言える東京駅、古くなったからと取り壊して新しくするのではなく、芸術的であった東京駅を復元してくれました。

復元工事は総工費約500億円だったそうです。

改ざんされた最高裁判所のホームページには、島に中国国旗を立てたイラストとともに、日本語で「釣魚島は中国であり、日本は釣魚島から抜け出す」と表示されました。

中国語と英語の文章もありました。

これらは単純に考えると『我々はこの様な事も出来るんだぞ』という日本へのメッセージなのかと思います。

そんな記事を読んでいると、更にスゴイ記事がありました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マイクロソフト社では、中国製パソコンパソコンのマルウェアを調査するため、「Operation B70」」と名付けた調査活動を2011年8月からおこなってきた。

その一環として、中国のさまざまな都市でデスクトップパソコン、ノートパソコンを購入して調べたところ、このうちの2割からウィルス感染が見つかった。

中国製パソコンについて、製造時に工場でウィルスなどのマルウェアがプリインストールされていることをつきとめた。

マルウェアの中には、ネット銀行のアカウントなどを抜き取るものもあった。

感染が確認された中国メーカーは複数に及ぶ。

工場でプリインストールされていたのは、Nitolと呼ばれるマルウェアなど。

パソコンの電源が入れられるとすぐにコントロールシステムに接続し、さまざまな情報取得や漏洩をおこなうもの。

ビデオカメラやマイクロフォンを遠隔操作する機能や、ユーザーのキーボード操作を追跡するキーロガー機能、サイバー攻撃を隠す機能なども持つという。

一般にウィルスなどのマルウェアはネット経由で感染、侵入するものと考えられてきた。

出荷時からプリインストールされているとしたら、ファイアーウォールなども無意味である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本のメーカーも中国でパソコンを作っているところが多くあります。

日本のメーカーといえども中国製のパソコンや情報端末の購入には慎重になったほうがいいようです。

14日には最高裁判所が運営する全国の裁判所のホームページが改ざんされ、中国国旗などが表示されて閲覧できない状態になっています。

その為に今でも全国の裁判所のホームページが見られなくなっています。

毎日、何気なく使っているパソコンなのですが、驚いたことがあります。

昨日、某研究機関のホームページを開いたところ中国国旗が映し出され、【尖閣諸島は中国のもの】と赤い大きな文字で書かれていました。

今日の新聞を読むと、東北大学のホームページにもにも同様の書き込みがあったそうです。

サルです。

喫茶 大工集団 欅の向かいの田圃はサルの被害にあい、稲の刈り取りが半分しかできませんでした。

残りの半分は稲を刈り倒しただけなので、この様にサルが残っているお米を食べに来ているのです。

ロケット花火で山へ追い返すのですが、しばらくするとまた出てきます。

イタチごっこにも疲れました。

年々増え続けるサル。

この白山麓ではサルの被害は甚大です。

元々は中宮で行っていたサルの餌付けをやめたことが原因なのですから、行政で責任をとってほしい。

スイレンのティナが初めて咲いていたのです。

写真の上がティナ。

下がコロラドです。

コロラドは9日に咲いたのでこのぺーじにも書きました。

2輪のコラボは初めてです。

水面よりポッと出て咲いているのを見るとホッとします。

色も大きさも違うのですが、このバランスが好きになりました。

一夜明けると今日は雨です。

それでも今朝起きて庭に出ると嬉しいことがありました。

3連休も終わりましたね。

皆さんはどのように過ごされましたか。

3連休は天候にも恵まれ、金沢ジャズストリートの野外の会場も大にぎわいで終わったでしょう。

来年もまた・・・。

コンサートに行って会場から出るとき『良かったー!』と思うときと、『・・・』の時とがありますよね。

昨夜のコンサートは最高でした。

ロザリオ・ジュリアーニを聴くのは初めてでしたが満足の出来るサックスプレイヤーでした。

イタリア・ジャズ界のNo.1アルト奏者、イタリアの貴公子とも呼ばれているだけのことはありました。

サイドメンも良かった。

ドラマーのジョー・ラ・バーべラ(Joe La Barbera)、彼はビル・エバンスの最後のピアノトリオのドラマーでした。

喫茶 大工集団 欅でもビル・エバンスのバックで彼のドラムをお聴きになったお客様もおいでるはずです。

64歳にもかかわらずドラムソロも聴かせてくれ、丁寧なドラムの印象でした。

ロべルト・タレンツィ(ピアノ)は1曲目で早弾きをしてくれ、聴衆は興奮しました。

そして、ダリル・ホール(ベース)、彼のベースは目立たないながらもシッカリ演奏をサポートしていました。

地方でこの様に仕事が終わってからサクッとジャズのコンサートに行けるのは幸せですね。

来年も是非この金沢ジャズストリートを開催して欲しいですね。

22日より行われている金沢ジャズストリートには皆さんは行かれましたか?

昨夜は店が終わってからロザリオ・ジュリアーニ(Rosario Giuliani)カルテットを聴きに赤羽ホールへ行ってきました。

これは有料のコンサートでしたが、金沢の街中のあっちこっちで無料のジャズが聴けます。

この様なジャズのイベントは全国でも珍しいのではないでしょうか。

こんな新聞を読んでいると中国の人達にお願いしたい。

日本人を殺さないで。

思い出されるのは中国人による日本人虐殺です。

いくつもありますが、中でも通州事件です。

通州事件とは、1937年7月29日に発生した事件のことで、「冀東防共自治政府」保安隊(中国人部隊)が日本軍部隊・特務機関及び日本人居留民を襲撃し、日本人260人を虐殺した事件です。

日本人の平均的倫理観から見て尋常ならざる殺害の状況(強姦され陰部にほうきを刺された女性の遺体、テーブルの上に並べられていた喫茶店の女子店員の生首、斬首後死姦された女性の遺体、腹から腸を取り出された子どもの遺体、針金で鼻輪を通された子供など)が同盟通信を通じて日本全国に報道されると、日本の対支(対中国)感情は著しく悪化した。

これは、既に7月7日に生じたあと現地で解決されていた日本軍と国民党の武力衝突につき、感情論に任せたなし崩し的戦線拡大を招きました。

近年ではこの事件に対する報道は日中両国で皆無です。

中国政府公式対外宣伝刊行物の『南京大虐殺写真集』の目次では『盧溝橋にて「北支事変」勃発、日本は華北を侵略する。日本軍は第二次上海事変を起こし、上海へ出兵する。』と述べており、この事件については一切触れられていません。

主犯の張慶餘は通州事件後は中国国民党軍に属し、最終的に中将まで昇格しています。

また戦後、極東国際軍事裁判(東京裁判)において、弁護団は通州事件について、外務省の公式声明を証拠として提出しようとしましたが、ウェッブ裁判長によって却下されました。

感情が高揚しやすい中国人ですから、今回の暴動もこれ以上にならないでほしい。

日本人は竹島を韓国に実行支配されてもこの様な暴挙はしません。

中国・韓国とも、もっと冷静になり、歴史を正直に素直に認めてほしいものです。

今日の朝刊には北京の日本大使館周辺で昨日デモがあり、参加者は最大2万人まで膨れ上がったと書かれていました。

昨日のデモは、湖南省長沙や江蘇省蘇州、陝西省西安などでも1万人が参加する大規模なものとなり一部が暴徒化したそうです。

長沙ではデモ参加者が日章旗に火をつけたほか、日本車のガラスを次々と破壊。

日系スーパー「平和堂」に侵入して設備を壊した。

店内が放火されたとの情報もある。

西安や蘇州ではデモ隊の一部が日本車や10軒以上の日本料理店を襲い、略奪も目撃されたと報道しています。

山東省青島では「ジャスコ」のほか複数の日系企業が襲撃され、夜に入っても放火などが続いたという。

中国最大の経済都市で約5万6千人の日本人が暮らす上海では、日本人を標的にした暴行事件が相次いでいるだけに、日本総領事館は在留邦人に外出を控えるよう通知するなど、緊張が高まっています。

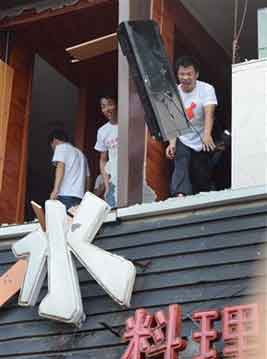

(写真は中国陝西省西安の日本料理店に押し入り、店内を破壊している反日デモの参加者。MSNより)

(写真は中国江蘇省蘇州の日本料理店に押し入り、破壊した店内のテレビを放り投げる反日デモの参加者。MSNより)

先程、今月11日に就任した西宮伸一駐中国大使が今朝死去したとネット新聞で報道がありました。

日本は歴史を紐解くと中国・朝鮮・ロシアに翻弄されてきました。

今、尖閣・竹島、そして北方四島と、領土問題でこの3国と緊張しています。

温帯性スイレンとお聞きしていたので水面に咲くとばかり思っていたのですが、少し茎が伸びています。

私達の好きな花形です。

有難う御座いました。

下の田圃では稲刈りが行われています。

大工集団 欅の周りの田圃は稲を刈って坊主になります。

すると、どこからか赤トンボが出てきて飛び始めます。

秋になろうとしています。

お客様からいただいたスイレンが咲きました。

ナントモ上品な色です。

私達は今まで水面から茎を伸ばして咲く熱帯性スイレンが好きで、今年も探していたのですがとうとう見つからず諦めかけていたところに、お客様からこのスイレンをプレゼントして頂きました。

確かに水素エネルギーには問題が多くあります。

・水素は天然には産出しないので化石燃料から改質するか、電力で水を電気分解するか、あるいは光触媒や高温ガス炉で水を分解して作られため、他の資源の価格が上昇すると必然的に水素の値段も上がる。

・水素の貯蔵、取り扱いには従来の化石燃料よりもインフラの整備などに費用がかかります。

・水素が金属の内部に浸透することにより脆くなる水素脆化の問題があり注意を要します。

・沸点が低く、低温で貯蔵する場合断熱された容器が必要で気体の状態で保存する場合は高圧タンクが必要である。

・化石燃料を利用する場合には製造工程において二酸化炭素が発生する。

・燃料として使用する場合、内燃機関で使用する場合の熱量あたりの費用は従来の化石燃料の方が安い。

理由は水素の製造に化石燃料が原料やエネルギー源として使われるので元の化石燃料よりも必然的に高くなる。

燃料電池から電気を使用する場合でも発電費用は化石燃料からの発電費用の方が安い。

現状では水素燃料の使用はかえってエネルギーの浪費につながるという意見もあるのです。

しかし、私達は水素が無尽蔵の水からも作られることから、水素エネルギーに夢をもっていました。

今日YouTubeの中にとんでもない物を使っているのを発見しました。

下記のYouTubeをご覧下さい。

開始から46秒後に出てくる緑色の器具、PowerPukkを見て下さい。

PowerPukkは完全にエコロジーでリサイクル可能な燃料電池カートリッジなのです。

何時間分もの電力を得られる水素のバッテリーチャージャーなのです。

これを使うとコンセントがなくても、ガジェットを長い時間利用することができます。

装置の中にわずかスプーン1杯の水を注げばいいのだそうです。

例えば山を登っているとしても、コンセントを見つけるよりはずっと簡単です。

水がPowerPukkのカートリッジと接触すると、カートリッジは水素をつくり、これが電気となるのです。

それからUSBケーブルを充電するデヴァイスにつなげるだけなのだそうです。

カートリッジの秘密の構成要素は、ナトリウムシリサイドです。

水と接触すると水素をつくり出します。

言ってみれば、子ども用化学実験キットを携帯電話用にしたようなものですが・・・ね。

このPowerPukkを大型化すれば自動車にも応用できそうです・・・。

まぁ、自動車は事故を考えなければなりませんから、早急には無理でしょうが、とりあえずはノート型パソコンに組み込むことを考えているそうです。

それは来年にも商品化されるそうですよ。

やはり水素は夢のエネルギーなのかもしれません。

とりあえず今は多方面から根エネルギーを考えていかなければなりませんね。

原発の問題が発生する前に未来エネルギーと言えば水素エネルギーを思い浮かべる人が多かったはずです。

ところが最近はとんと水素エネルギーの話しを聞かなくなり、太陽・風・地熱エネルギーの話しばかりになりましたね。

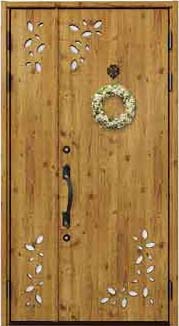

メーカーの担当者に聞くと、アルミ形材や鋼板に木目調の樹脂シートをラッピングしたものだという。

遠目どころか、間近で見てもだまされてしまう完璧さでした。

しかし、触感は金属でした。

手のひらを表面にあててみたが、木ならではの温かみは全くない。

もちろん木ではないので、つめをたてても食い込まない。

最近の建材技術の進歩はすごいと感心したが、個人的には違和感を覚えた。

テーマパークに植えられている擬木や、レストランのショーケースに並んでいる食品サンプルなどを見たときと同じ感覚です。

いかにもリアルなのですが、本物ではない。

“なんちゃって天然木”なのです。

このメーカーの玄関ドアに限らず、住宅のなかには“なんちゃって天然木”の建材があふれています。

室内ドア、システムキッチンの扉の面材、ドアや窓の枠、幅木、まわり縁、アルミサッシの内観、エクステリア・・・等々。

木質系のデザインを強調したい住宅にとって、いまや欠かせないアイテムになっている。

何故このような偽物の木を使うのでしょうか。

建材メーカーがこうした製品のラインアップを強化するのは、ユーザーのニーズにこたえるためでもあるそうです。

ユーザーのニーズ、それはクレームを無くすということにつながります。

“なんちゃって天然木”は工業製品であるがゆえに経年変化は小さく、本物の木と比べると、腐らず、汚れず、色あせない。

太陽光や風雨にさらされてもピカピカのままです。

建材の状態が新築時とあまり変わらないので、ユーザーからのクレームも減るのだそうです。

いつまで経っても新品。

でも、それでいいのでしょうか。

いつまでも古びない建材に囲まれて、子どもたちが育っていくことに不安を感じます。

「木は変色する」「木は腐る」という事実をよく理解せずに、ニセモノをホンモノと勘違いしてしまうかもしれない。

いや、もう既に勘違いしている子ども・・・、大人までいます。

メンテナンスや補修の手間を考えるなら、古びない建材を採用する意義は大きい。

公共空間や外構など、使用条件が過酷な部位では特に有効です。

ただ、すべての建材を、“なんちゃって天然木”にする必要はないのではないでしょうか。

人間の感覚を無くしてゆくような、そんな家は造りたくないものです。

せめて、大工集団 欅は、手の触れる場所ぐらい、本物の木を使いたいと思う。

大工集団 欅は建築屋です。

それも木造の、しかも木を多用する建築屋です。

近年その木(?)にガッカリさせられることが多くなりました。

ある建材メーカーのショールームに行った。

戸建て住宅用の製品を見ながら歩いていると、木製の玄関ドアが展示されているコーナーがあった。

今までにもアルミ製の玄関ドアに木目のシートを印刷して木製ドアのようなものはあったのですが、何か変だ。

ドアに触ってみたら、“木”ではなかった。

正直言って驚いた。

人工的ではない“節”や“木目”が見事に再現されていたのです。

天然木と見まがう“反り”や“傷”も表現されていました。

あくまで本物の木のディテールがそこにありました。

お盆も過ぎて2週間も経つというのに・・・、この蒸し暑さですものね。

今年の夏の異常だった事は他にもあります。

まず当地では虫、中でもアブとブヨの発生が異常に多かった年でした。

綺麗な川の近くにいると言われますが、アブもブヨもいなくてけっこうなのですが・・・ね。

そして、これは当然気候に関係しているのですが、畑の作物の出来も今一つでした。

そんな夏ももうすぐ終わりです。

さて、ここから本題というか、余談というか・・・、少し書いてみます。

『韓国代表 ヤングなでしこに敗れる』

【サッカーのU―20(20歳以下)女子ワールドカップ(W杯)準々決勝が30日に東京・国立競技場で行われ、韓国は惜しくも1-3で日本に敗れた。先制された韓国は、前半15分に全銀河(チョン・ウンハ)のゴールで同点に追いついたが、立て続けに2失点した。後半は両チームとも得点なし。】

上記は韓国の新聞記事、ではなく、ナント、日本の新聞の記事です。

写真もゴールを決めた韓国選手が両手を広げて喜んでいる写真です。

そんなに韓国を主役にしたければ、日本ではなく韓国で発行すればよい。

他国でこの様な報道がなされることは無いでしょう。

ここに日本の特異性があります。

最近はなんだか韓国とは騒がしくなりましたね。

今、私たちは、毎日韓流ドラマやK-Popがテレビにあふれる国に暮らしています。

かの国の本当の姿は何も報じられないまま・・・。

島は奪われ、海の名前は書き換えられ、歴史はねじ曲げられ、金は巻き上げられ、技術は盗まれ、伝統文化は横取りされながら、しかも2006年以来、私たちは親切に彼らのビザまで免除して自由に私たちの国への出入りを許しているのです。

竹島の問題は10年ほど前にもこの『最近の大工集団 欅』に書きました。

あれからの10年間、日本は何もしてこなかった。

いや、それどころか、韓国に利することばかり容認してきた。

日本が国連の常任理事国になろうとしたとき、一番反対をしたのは韓国と中国でした。

その韓国が今年非常任理事国に立候補するので日本にも協力して欲しいと依頼してきました。

厚顔にも程がある。

日本は国連の事務局長に韓国外相の潘基文が立候補したときも賛成しました。

いい加減に目を覚ましましょう。

何も韓国とケンカをしようというのではありません。

韓国に正しい歴史を知ってもらう努力をしようではありませんか。

百年後の日本を思い描いてほしい。

私たちの子や孫はどんな日本を生きていることだろう。

自由に意見が言える国に生きているだろうか。

努力の成果を横取りされない国に生きているだろうか。

国旗が高々と掲げられる当たり前な国に生きているだろうか。

誇りもって国を愛することを、許される国に生きているだろうか。

彼らがどんな国を生きることになるのか、今現在の、私たち日本人一人一人の決断と具体的な行動に委ねられているのです。

私たちの国日本は、今、大きな歴史的危機に瀕しています。

今日で8月も終わりです。

子供達は明日から2学期。

夏休みの宿題は出来ていますか?

左の写真は朝顔を横に蔓を伸ばせないかと実験したものです。

夏休みの宿題ではありません。

店から欅の木までを試みたのですが、1メートルほどしか横には伸びませんでした。

ところで、メダカがレッドデータブックに絶滅危惧種として指定されているのをご存知でしょうか。

1999年に当時の環境庁が発表したレッドリストにて絶滅危惧II類(絶滅の危険が増大している種)にメダカが記載され、2003年に環境省が発表したレッドデータブックに絶滅危惧種として指定されました。

私達の身近な生き物だったメダカが絶滅危惧種となったことは、私達の身近な環境が変化している、ということです。

どの様に変化したのでしょう。

私の子供の頃には、童謡「めだかの学校」にも歌われたように、小川にはごく普通にメダカの群れが見られました。

しかし、いつの頃からか野生のメダカが各地で減少し始め、姿を見ることが難しくなりました。

減少の主な原因は、農薬の使用や生活排水などによる環境の悪化が挙げられています。

が・・・、それよりも小川が無くなったと思いませんか。

護岸工事や水路の整備などで小川は無くなりましたね。

こうしたメダカを取り巻く環境の変化により、今ではどこにでもいたメダカが絶滅危惧種となったのです。

人間は今まで自然に対して何をしてきたのでしょう。

よーく見て下さい。

メダカがいます。

昨夜、尾崎夫妻とバーベキューをしたのですが、その折りにメダカを持ってきてくれました。

わざわざ河北まで採りに行ってきてくれたそうです。

早速、庭のスイレン鉢に入れました。

このようにして、反イスラエル感情が喚起されているのです。

しかし、それは真実を半分しか伝えていないのです。

ああ、例によってお断りしておきますが、私はイスラエルの協力者でもありませんし、反イスラエル感情も持っていません。

実はテロリストが小学校を本拠地として、そこから執拗にイスラエルに向けてロケット砲を打ち込んでイスラエルに多大な被害が出ています。

テロリストはこうしてイスラエルの反撃を促していたとしたらどうでしょうか。

この時、この小学校に子どもを通わせている親が、テロリストがロケット砲を学校に持ち込んでイスラエルに向けて発射するなら、いつかはイスラエルの報復攻撃を受ける、従って、子どもを安全な別の学校に通わせようとした。

しかし、武器を持つテロリストは、親を脅して、子どもを別の学校に通わせずにこの学校に毎日通うよう強制していた。

つまり、子どもを人質にしていたのです。

そして、ついにイスラエルが報復攻撃をして小学校の校舎を破壊し、そこにいた子ども達が死亡した。

このような場合、冷酷で非情で残虐なのは、イスラエルなのかテロリストなのか・・・。

そう単純に決められません。

イスラエルの報復攻撃によって、小学校が破壊され子どもが殺され、親が泣き叫ぶ映像を観るだけで、イスラエルが悪いと直ちに言えないことをお分かりいただけたと思います。

テロリストは、子どもを楯として利用し、反撃を受ければ、楯となって死亡した子どもと泣き叫ぶ親を利用して、反イスラエル感情を喚起するという作戦意図を持って行動しているので、子どもの死亡はテロリストの作戦通りの結果なのです。

私は、テロリストの冷酷非情さを強く非難し、その意図通りに感情操作されてはならないと思います。

それは残酷なテロリストの仕組んだ罠に墜ちることなのです。

それなのに、マスコミはまんまとテロリストの罠にはまり、死亡した子どもと泣き叫ぶ親の映像ばかりを流します。

マスコミはイスラエルの反撃によって死亡した子供達のニュースばかりではなく、何故イスラエルがそうしたかまでを報道すべきです。

断っておきますが、私はイスラエルの肩を持っているのではありません。

真実の半分しか報道しないマスコミは、イスラエルを非難できないと言いたいのです。

つまり、マスコミを100パーセント信じてはいけないのです。

「日本人は平和ボケしている」と言われて久しいのですが、そのボケは一向に直るどころかひどくなっているようです。

何しろ総理大臣が「日本は日本人だけのものではない」と言い放ったくらいですからね。

世界には日本人が考えられないくらい残虐な人達もいれば、それが当然のことであり、神の指示だと思っている人達もいるのです。

マスコミによる情報操作は日常茶飯事であると肝に銘じるべきです。

友人達と話していると時々「それは違うよ」と言ってしまうことがあります。

今日は中東の過激派テロリストとイスラエルの話しの中でそれを言ってしまいました。

中東の過激派テロリストとの闘争で、イスラエルがテロリストの本拠地をミサイルで報復攻撃したことがありました。

その時、ミサイルで破壊された現場の映像が世界に広く報道され、死傷者の多くが子どもであることが強調されていました。

その報道を観た人たちは、『イスラエルは何と残酷なことをし、パレスティナ人は何と虐げられていることか』と思ったでしょう。

そして昨夜お尋ねしました。

いろいろ教えて頂きました。

LANのハブでさえも音が変わるとのこと。

いゃあ~、昨夜は私のPCオーディオ記念日となりました。

ナントS氏はPCオーディオfanという専門誌にも紹介されているPCオーディオの先駆者だったのです。

強い味方が近くにいたのに・・・、知らなかった。

「杉作、PCオーディオの夜明けは近いぞ!!」

(↑ 古いねー、誰も知らないでしょ。鞍馬天狗です)

みなさんは『PCオーディオ』ってご存知でしょうか。

喫茶 大工集団 欅では3台のCDチェンジャーを使っているのですが、先日よりその一台が時々音飛びをするようになってしまいました。

その為に、音飛びがしないCDの連続再生が出来ないものかと調べていました。

勿論、再生する音は良くなくてはいけません。

いろいろ調べているとPCオーディオに行き当たりました。

PCオーディオとは、コンピューターを使って音楽を再生するシステムです。

これは以前・・・、もう10年ほど前から考えていたのですが、当時は音が悪くて使いものにならなかったのです。

今はDAC(デジタルからアナログへ変換する器機)も良くなり安価で売られている物もありますし、ソフトも多数出ています。

それでもPCオーディオはまだまだ過渡期で実行している人もごく少数のようです。

いろいろ調べているとDAC、ソフトも多くあり過ぎて迷ってしまいました。

私の周りでPCオーディオをしている人を知らないため、ご教授してもらえる人もいないので、とりあえずWindows Media Playerでやってみることにしました。

Windows Media Playerは音についてはあまり評判が良くないのですが、インストールされていますからね。

そうこうしていた先日、店でCDをリッピング(ハードディスクに取り込むこと)していると友人のS氏が友人と来店されました。

「リッピングしているの?」

「そうなんですよ」

「PCオーディオをするんだ」

「メディアプレイヤーで始めたばかりで・・・」

「じゃあ、私のオーディオルームに来ない?」

同じ黒猫の十日と兄弟で、5年前に捨てられていたのを拾ってきました。

勝手に十月がお兄ちゃん、十日が弟と決めていましたが、それは2匹の性格がそれなりのものだったからです。

つまり、十月がお兄ちゃんらしい性格と行動をし、十日が弟らしい性格と行動をしたのです。

本当は逆だったのかもしれませんが・・・。

二匹はとても仲が良く、できの悪い、しかし可愛い十日を、できの良い十月がよく面倒を見ていました。

十日が「ニャー」と鳴けば、十月は何事があったのかと走って駆けつけました。

十日が餌を食べ終わるまで十月は横で待って見ていました。

二匹は絡まるようにして寝ていました。

十日は昨年12月17日に死んでしまいました。

それ以来、十月は一人・・・一匹です。

寂しいだろうと思うのですが、代わりの猫を連れてきても十日ではありませんから、あのように仲良くはならないでしょう。

ましてや気が合わないと・・・・。

さて、久々に登場しました、猫の十月です。

猫でも暑くて廊下で座っています。

廊下は風の通りが良くお気に入りです。

涼しいところをよく知っています。

勝手口の床は御影石なのですが、ヒンヤリして気持ちがいいのでしょう、時々框を枕にして寝ています。

夜は2階のホールです、昼は暑いのですが、夜になると爽やかな風が通って行くのを知っているのです。

今日も暑くなりましたね。

吉田兼好の「徒然草」に、

「家の造りようは夏を旨とすべし、冬は如何なる処にも住まる」

という一節がありますね。

吉田兼好の昔も、夏の暑さには辟易していたのでしょう。

それ故、日本の昔からの民家には、風の通り道を考慮に入れたりして、涼をとる工夫がしてありました。

また部屋も、柱という木とふすまという紙で空間を作るだけで密閉構造にはなっていませんでした。

こういう構造では、夏はよくとも、冬は火鉢や炬燵で指先や足先の暖を取るだけしかできず、セントラルヒーティングなど不可能でした。

つまり冬は寒いので年寄には大変だったのです。

しかし、冬はつらくとも、夏には涼をとれる造りにしておくべきだと吉田兼好は書いています。

では、現代の家の造りはどうでしょうか。

東京へ行き、高台から都会を眺めれば、果てしなくマンション群が広がり、そこに人々が住んでいます。

マンション、その建築工法では、夏にクーラーを入れなければ熱中症による死者が出る始末です。

マンションだけではありません。

現在の一戸建ての住宅も同じ考え方で造られています。

現代の家々は、密閉空間のなかで空調があることによって涼と暖が得られて居住性が確保されているのです。

その涼と暖は、風や炭ではなく電力によって確保されています。

電力によって生存が確保される空間に人々が住んでいる、それが現代の住まいなのです。

つまり、言うまでもありませんが、現在社会は電力が途切れることなく供給されることを当然の前提にして成り立っているのです。

そこで、話しは飛びますが、民主党が三年前に掲げて票を集めた標語である「生活が第一」ですが、夏の都会の「生活が第一」とは、即ち「電力が第一」ではないのか。

あの大飯原発の再稼働がなければ今日も死者が出たに違いありません。

(「そんなことはない」と言う人は夢想人です、現実を直視して下さい。)

従って、原子力発電は現在の日本に必要であると言っていいと思います。

こう書くと、私は原子力発電の賛成者だと思われるでしょうが、そうではありません。

原子力発電は現在の日本の生活と経済には必要だと言っているのです。

今後、他の発電に移行して行くのは当然として賛成です。

さて、「生活第一」を掲げながら、反原発が票を集めるという理由で、反原発を応援する民主党の鳩山、菅の両元首相は、実は偽善師、ペテン師で、党名に「生活が第一」を掲げた徒党も同じなのではありませんかね。

昨年の夏、福島第一原発周辺の双葉町の避難民自治会会長がこう言われた。

「実は、我々は原子力発電が日本に必要だと思ったから郷里に発電所が建設されることに納得していたのです。金をもらったから納得していたのではありません。」

この話しを聞いた時、私は我が国を真に支える偉い人に接しているのを感じました。

このような物言わぬ偉い人々に接すると、エアコンと冷蔵庫のある部屋から首相官邸周辺に出向き、大勢で反原発を訴えた後に、冷えたビールを飲んで、またエアコンの家に帰る人々や、彼らを応援に出てくる元首相経験者は、軽佻浮薄が歩いているように見えてくるのです。

ところで、久しぶりに会った親友との会話。

「原子力発電は日本に必要だ。反原発は、日本の衰退を招く。」と言うと、

「お前やめとけ、理屈じゃないんだ、原発は感情的な反発を招くぞ。」と言う。

次は、いつも世話になっているドクターとの会話。

「先生、低線量率の放射能は体にいいんですよね。医学も放射能抜きには考えられないじゃないですか。医学の世界から低線量率の放射能にびくびくするなと発信すべきですよ。」

「・・・それ、あんまり言わんほうがいいよ。放射線は・・・、日本人は嫌いだから。」

と、言うわけで、エネルギー問題に関して、反原発への批判を封じる妙な言論規制が働いています。

そして、ある日気が付けば、我々の生活も国も、衰退の下り坂に入っていて下降してゆく。

これも我々を覆う一つの危機です。

吉田兼好は、物言わぬは腹ふくるる、と書きましたが、原子力発電に関して、腹ふくるる人は多いのではないでしょうか。

喫茶 大工集団 欅はご存知の通りエアコンがありません。

20年前にエアコンが嫌いでこの白山吉野に引っ越してきました。

自然の風が通り抜ける立地だったからです。

冬には雪が降り、生活しにくい土地ですが、夏はエアコンが無くても涼しく生活しています。

まさしく「家の造りようは夏を旨とすべし、冬は如何なる処にも住まる」なのです。

自然の風を感じにご来店下さい。

諸兄姉、暑さに負けず、がんばりましょう。

今朝テレビを見ていて驚いた。

60歳くらいの男性が「日本では高校野球で負けたチームをけなすことはないのに、オリンピックを見ていたら外国の報道は負けたチームをけなしていた」

・・・・・。

そうなんです、それが当たり前なのです。

日本は『勝負は時の運』、『敗者には鞭を打たない』という美的な思想がありますが、他国にはこのようなことはないのです。

外国も日本と同じ考え方と思ったら大きな間違いです。

朝鮮と中国のことわざに「川に落ちた犬は、棒で叩け。」というのがあります。

起源の諸説はいろいろあるにせよ、日本ではことわざになるような事象ではありませんよね。

また、朝鮮には「泣く子は餅を一つ余計もらえる。」というのもありますね。

ごねれば得をすると言う意味なのですが、道徳的にはどうなのでしょう。

もっとも、このことわざは現代日本の子育てには時々見受けられますがね。

総理大臣が「最低でも県外」みたいなことを言って、日米同盟を揺るがせたからロシアや韓国の大統領が北方領土や竹島に来た。

そして、今回のような香港活動家の強制送還という対応になるのではないでしょうか。

つまり、川に落ちた日本は棒で叩かれているのです。

そして竹島の領有権を国際司法裁判所で決着しようと提言しても、拒否して実行支配をしてだだをこねて泣いている韓国は、餅を一つ余計もらえると思っているのです。

アーミテージ元米国務副長官ら超党派グループは15日、日本に「地域の緊急事態への対応」を求めた日米同盟に関する新たな報告書で次のように指摘しました。

「日本が強い米国を必要としているのと同じように、米国は強い日本を必要としている」

日本は強くならないといけないのです。

それは軍国主義になれと言っているのではありません。

主義主張をハッキリと発言する国家になれという意味です。

ついてですが、朝鮮(韓国)のことわざには日本では信じられないものが多くあります。

「女は三日殴らないと狐になる。」

「他人の牛が逃げ回るのは見ものだ。」

「他人の家の火事見物をしない君子はいない。」

「弟の死は肥やし。」

「梨の腐ったのは娘にやり、栗の腐ったのは嫁にやる。」

「母親を売って友達を買う。」

「営門で頬を打たれ、家に帰って女房を殴る。」

「姑への腹立ち紛れに犬の腹をける。」

「あんな奴は生まずにカボチャでも生んでおけば、煮て食べられたものを。」

「人が自分にそむくなら、むしろ自分が先にそむいてやる。

「家と女房は手入れ次第。」

「野生のまくわ瓜は、最初に独り占めした物が持ち主だ。」

「らい病患者の鼻の穴に差し込まれたにんにくの種もほじくって食べる。」

「一緒に井戸を掘り、一人で飲む。」

「自分の食えない飯なら灰でも入れてやる。」

「川に落ちた犬は、棒で叩け。」

「泣く子は餅を一つ余計もらえる。」

日本にはない諺ばかりです。

それにしてもどうして金メダルが7個で、銀メダルは倍の14個なのでしょう。

国会議員の誰かさんが言った「2番ではダメなの」とは言いませんが・・・。

「オリンピックは参加することに意義がある」

第4回ロンドンオリンピック(1908年)では、アメリカとイギリスとの対立が絶え間なく起こり、両国民の感情のもつれは収拾できないほどに悪化していたそうです。

その時に行われた教会のミサで、

「このオリンピックで重要なことは、勝利することより、むしろ参加することであろう」

というメッセージが語られました。

このメッセージを、当時のIOC会長のクーベルタンがとりあげ、次のように述べました。

「勝つことではなく、参加することに意義があるとは、至言である。人生において重要なことは、成功することではなく、努力することである。根本的なことは、征服したかどうかにあるのではなく、よく戦ったかどうかにある。」(近代オリンピック100年の歩み)より

オリンピックには、「より速く、より高く、より強く」という言葉もありますから、「参加することに意義がある」と言う言葉は、弱くてもいい、負けてもいいという意味ではないでしょう。

しかし、ただ勝てばいいというわけではありません。

参加し、そしてひたすらに、純粋に、勝つために正しく努力することに意義があると言えばよいでしょうか。

ロンドンオリンピックのサッカー男子3位決定戦後に韓国の選手が、島根県の竹島領有を主張するプラカードを掲示した問題がおこりました。

オリンピック憲章は「オリンピック・エリアにおいては、いかなる種類のデモンストレーションも、いかなる種類の政治的、宗教的もしくは人種的な宣伝活動は認められない」と規定しています。

李明博大統領が竹島に強行上陸したばかりで、時期も時期でした。

良識を持ち冷静な判断でやめるべきだったのではないでしょうか。

韓国与党セヌリ党は、国際オリンピック委員会に対して「寛容な処置を」と要請したそうですが、日韓戦のたびに政治利用されてはたまらない。

その映像は世界中を駆けめぐったわけで抗議すべきです。

日本選手は政治的なメッセージなど掲げないし、そういう発想もないはずです。

韓国は対日となると何故こうもヒステリックになるのでしょう。

韓国は新体操日本代表のサイード横田仁奈選手が着ていたユニフォームが「アジア人を死に追いやった」旭日旗を連想させるとして、IOCに提訴するとの報道がありました。

正気でのことでしょうか。

韓国の李明博大統領による島根県・竹島上陸への対抗措置として、日本政府が竹島領有権問題の国際司法裁判所への提訴を検討しているそうです。

それを韓国の与党セヌリ党の洪日杓報道官は「盗人たけだけしい」と批判した。

洪氏は「植民地支配に対する反省はおろか、独島の領有権主張や(歴史)教科書の歪曲で韓国国民を怒らせている」と日本の対応を非難しました。

また「日本は領土に対する野望を捨て、隣国と友好関係を維持するべく努力すべきだ」と訴えた。

ならば、韓国はその主張の裏付けとなる証拠を提示して欲しい。

そして、国際司法裁判所で堂々と主張すればよい。

それなのに今回も韓国外交通商省当局者は「応じない」とする立場を明らかにした。

韓国当局者は「提訴は独島の紛争地化が狙いだ。当事国である韓国政府が応じなければ(訴訟は)成立せず、応じることはない」との見解を示した。

日本が最初に提訴したのは昭和29(1954)年でした。

米国などに竹島の領有権を認められなかった韓国が27年、沿岸水域主権を示す「李承晩ライン」を一方的に設定したことへの対抗措置でした。

しかし、韓国側は「司法的な仮装で虚偽の主張をする一つの企てに過ぎない」と拒否。

37年にも提訴しましたが、この時も韓国側は応じなかった。

韓国は『グローバル・コリア』を標榜しているわけだから、今回は当然応じるべきです。

今回も日本が提訴に踏み切っても韓国側が付託に応じる可能性はないでしょう。

しかし、日韓に領土問題の存在があることを当然国際社会が知るところになるのですから、国際的な“宣伝戦”の一環でもあると思います。

40年には日韓両政府が日韓基本条約を締結したこともあり、自民党政権はその後、国際司法裁判所提訴を封印してしまった。

昨年8月には、韓国国会「独島領土守護対策特別委員会」が竹島で開催されたことを受け、政府は一時国際司法裁判所提訴を検討した。

だが、「日韓関係全体に及ぼす影響に対しての一定の配慮」(玄葉外相)から、最終的には見送った経緯があります。

日本人は領土問題については関心のない人が多いようですが、領土問題は古今東西国家の根幹に関わる問題です。

無関心が国家を衰退させるのです。

「日本は日本人だけのものではない」と言った総理大臣がいましたね。

オリンピックが終わりました。

日本選手団の今大会の金メダル数は7個でした。

金以外のメダルの内訳は、銀14個、銅17個。

選手の皆さんは本当にガンバってくれました。

それにしても、どうしてイベントやお祭り、フェアといったものは土日に行われるのでしょうか。

私は店を開いていて行けません。 ムッ!!

今日もポスターの話題です。

『いしかわ環境フゥア2012』です。

何のフェアなのかピンとこない人も多いでしょうが、同時開催される内容を見て頂くとお分かりになると思います。

同時開催

いしかわ山里海里展2012

エコ住宅展

NPOフェスタ

自分の周りの環境を考えてみるにはイイ企画だとおもいます。

8月25・26(土・日)日の開催です。

場所は産業展示館4号館です。

4年目を迎える今年の金沢ジャズストリートは9月15~17日の3日間で、現代のジャズ シーンを引っ張る一流奏者が世界各国から金沢に乗り込みます。

ニューヨークの名門音楽学校「マンハッタン・スクール・オブ・ミュージック」の選抜 バンドは、国内の学生ビッグバンドと競演。

トランペッター大野俊三氏や鈴木勲カルテッ ト、渡辺香津美ら日本のトップアーティストも来沢します。

金沢市の友好交流都市・那覇市のビッグバ ンドも参加。

韓国の伝統音楽「サムルノリ」の特別公演もあります。

このほかの主な出演 メンバーは次の通り。

ロザリオ・ジュリアーニ・カルテット(イタリア)

リシャール・ガリアーノ・セプ テット(フランス)

ビクトリア・トルストイヤコブ・カールソントリオ(スウェーデン )

シャージャー・トリオ(中国)

エヴァン・クリストファー・カルテット(アメリカ )

山中千尋トリオ(日本)

アキコ・グレース・インターナショナル・トリオ(同)

ジャズ好きにはたまらない3日間です。

でも・・・、実は・・・過去3年、私は一度も行ったことがありません。

喫茶 大工集団 欅を開いていて行けないのです。

考えてみれば金沢は街としてちょうど良い大きさなのかもしれません。

大都市ではこの様な企画は出来ないでしょうし、小さな町でも出来ません。

イイ街ですよね金沢は、・・・と、白山吉野の住人が申しております。

さぁ、9月15~17日の3日間、金沢の中心部ではあっちこっちからジャズが聞こえますよ。

昨夜、オーディオファミリーの西本氏が金沢ジャズストリートのポスターを持ってきてくれました。

『KANAZAWA

JAZZ STREET

2012』

まちかどで行うジャズライブや、国内外トップアーティストによるスペシャル・コンサート、スーパーライブ、プレミアムコンサートなど金沢市内中心部20会場で150を超えるコンサートが開催されます。

金沢のまちがジャズであふれる3日間。

音楽ファンのみならず、誰でも気軽にジャズを楽しめます。

今日、8月6日は太陽熱発電の日でもあります。

1981年の8月6日、「サンシャイン計画」の実験施設である、香川県仁尾町の太陽熱発電所で世界初の太陽熱による1000KWの発電に成功しました。

この日はこれを記念したものです。

太陽エネルギーの利用に関する研究は、1955年の国際太陽エネルギー会議が出発点でした。

太陽はまだ50億年ほどは輝き続ける恒星であり、常識的に考えて人類という種が消え去るのよりもずっと先まで地球にエネルギーをそそぎ続けるものと思われます。

事実上無尽蔵のエネルギー源であり、将来性の高いエネルギーという訳ですが・・・。

当時はこんなものを研究するより石油が安く手に入り、それを燃やせばいいではないかということで、あまり盛り上がらず、実際に研究に従事する学者も少数でした。

それが再び注目されたのは1973年のオイルショック以降です。

ようやく人々は石油というものが有限の資源であり、しかも中東諸国の意志と事情によって自由に価格が制御されてしまうものであることを認識しました。

そこでスタートしたのがサンシャイン計画やムーンライト計画でした。

これらの一連のプロジェクトで研究されたものは多数あります。

再び注目された石炭、その石炭の液化、地熱発電、電磁流体(MHD)発電、天然ガスやメタノールを使った燃料電池、外燃機関、そして太陽光発電と太陽熱発電でした。

仁尾町の太陽熱発電所もこの計画にもとづいて作られたものでした。

この発電所はこの時確かに世界で最初に太陽熱発電に成功したのですが、この発電所にはとんでもない欠陥がありました。

それはこの場所は日照量が少なすぎて実用になる程度の大規模な発電ができなかったのです。

このためこの発電所での実験は1985年中止になってしまいました。

最大出力は2000KWでした。

これでは一般家庭600軒分程度の電力にしかなりません。

日本のお役所仕事の典型がここにあるようにも思われます。

アメリカのカリフォルニアに建設された太陽熱発電所は30万KW。

小規模の都市の電力を完全にカバーできるだけのパワーを持ち、発電コストも石油と肩を並べています。

日本人のすることは中途半端でいけません。

基本的に太陽のエネルギーを直接利用する方法は太陽光方式と太陽熱方式があります。

太陽光発電では太陽の光を光電効果によって電流として取り出します。

最も実用化されているのはアモルファスを使用した太陽電池で、現在多くの家庭用電卓に使用されています。

太陽熱は日本では発電より太陽熱温水器として利用されています。

現在日本全体での太陽熱温水器による電力節約だけでも合計で大規模な原発1基分に相当しています。

太陽熱発電の場合は太陽の光を太陽の方向に合わせて回転する鏡で集め高温を作り出してそれにより蒸気を作りタービンを回します。

太陽光発電が静的な発電であるのに対して太陽熱発電は従来の発電所の構造の延長上にある動的な発電です。

太陽光発電と太陽熱発電では太陽熱発電の方が今のところエネルギー変換効率が良いようです。

しかしこの両者は同じ問題を抱えています。

それは実用的なエネルギーを生み出すためにはかなり広い土地を確保しなければならな

いということです。

その解決法としてひとつ提案されているのは、全国の家庭やビルの屋上に太陽光電池を設置するという方法です。

これだともし全ての家屋に太陽光電池を取り付けることができれば現在の日本の消費電力の全てを供給することが可能だとされています。

もっともそのためにかかる総費用は原子力発電所100基分くらいかかると言われています。

またひとつの方法は宇宙空間に太陽光発電所を作り、それを電波で地上に送電することです。

しかしこれは桁外れに膨大な費用が掛かるのが明白で、とても実用的とは思われません。

もうひとつの方法は鉄道や高速道路など、そもそも広い面積を取っているものに沿って太陽光パネルを設置することです。

私はこれが一番実用に近いのではないかと思います。

鉄道会社や道路公団は余った電力を売却することによって副収入を得ることができます。

こういった太陽光発電に対して、今日のテーマである太陽熱発電の方は、どうしてもまとまって広い面積が必要ですから、国土の狭い日本では実用化は難しいように思われます。

一方の家庭の太陽光パネルの方ですが、これを設置すると現在政府から補助が出るようになっています。

そして余った電気は電力会社に売ることができます。

夏の暑い時にクーラーをジャンジャン掛けているような時以外はたいてい余るそうです。

そして、これが一番大きいのですが、このパネルを設置した家庭では、自分の家で作った電気が「可愛いく」思えて、こまめに電気を消して回る習慣がついてしまうところが多いといわれています。

ここでコマーシャルです。

大工集団 欅では太陽光発電の工事を承っております。

ご用命をお願い致します。

スペインに昨年5月に誕生した集光型太陽熱発電所です。

(写真提供:Business Wire)

毎年同じ事を繰り返さなければならない事もあります。

今日は67回目の広島の原爆記念日です。

花見にしても、これからのバーベキューにしても、毎年同じ事を飽きもせずに行っています。

これはやはり季節があるからなのでしょうね。

四季のある国に生まれて幸せです。

毎年同じ風景を見ことが出来る。

これは幸せなことなのです。

毎年決まった時期に、決まったところで、同じ行動をしていることはありませんか。

私は川北町の火祭りに毎年行っています。

メーンイベントの花火を見るためなのですが、

『また1年たったなー』

と、思うのです。

こんな事を思ったのは初めてでした。

歳を取ったのですね。

笑顔で掴んだ銀メダルでした。

←こうしてみれば藤井はやはり先輩に見えますがね。

さて先輩の藤井瑞季はどちらでしょうか。

試合中に

「どうしていいか分からない」

と言ったのが先輩の藤井。

「だいじょうぶ、だいじょうぶ」

と言ったのが後輩の垣岩。

どおも、この辺がこのコンビの特徴であり、強さなのではないでしょうか。

ですから、泣いているのが先輩の藤井、それを笑顔で見ているのが後輩の垣岩です。

そして「だっこしてー」が先輩の藤井、「イヤダー」が後輩の垣岩です。

銀メダルを取ったのですから二人について書かれた物は多いでしょうが、今日の産経新聞の記事に二人らしいエピソードが書かれていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2人が出会ったのは全国の強豪が集まる青森山田高だった。

藤井が2年、垣岩が1年の時の大会でダブルスを組んだ。

この時のことは藤井の記憶に鮮明に残っている。

「とにかく、しっくりきた。運命の人だ」と直感した。

全体を見渡せ、緩急をつけた攻撃ができる藤井だがパワーに劣る。

166センチで力強いスマッシュが打てる垣岩はペアとしては最適の相手だった。

順調に高校総体などを制したが、一つ上の“お姉ちゃん”である藤井は、思ったことをそのまま相手にぶつける性格だ。

感情を爆発させる時もあり、実際、コンビ解散の危機もあった。

そんなとき、気遣いのできる垣岩は「先輩とやりたいな」と藤井の気持ちをくすぐり、後をついて行った。

垣岩には、藤井への恩がある。

2007年8月、当時高校3年で卒業後の進路に悩んでいる時に、「ダブルスを組んで、一緒にオリンピックを目指そうよ」と声をかけてくれたのが藤井だった。

実は複数の強豪チームからも誘いはあった。

しかし、藤井の言葉がうれしかった。

2人は熊本市のNEC九州(現ルネサス)でペアを続けることができた。

「あの言葉がなければ今はない」。垣岩は、しみじみと振り返る。

コートの上だけでなく、相性も抜群、藤井はそんな垣岩を「家族のような存在」と表現する。

「最近は休日に友達と会っていても、誰でも『令佳(垣岩)』って間違えて呼んでしまう」と苦笑する。

バドミントンでは頼れる姉御肌の先輩も、私生活では垣岩に「言葉の言い間違えはしょっちゅうで、行動にもつっこみどころが多い。手のかかる“妹”です」と遠慮なくいわれる。

プレースタイルも性格も対照的な2人が、お互いの長所を引き出し合い、銀メダルにつなげた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オリンピックでは日本人選手が活躍してくれています。

その中でも「フジカキ」が印象に残ります。

バドミントン女子ダブルス決勝で「フジカキ」、藤井瑞季、垣岩令佳組は中国ペアに敗れ、銀メダルとなった。

それでも、バドミント界で過去、達成したことのない快挙でした。

この二人、試合中も笑顔を絶やさないコンビでした。

その為に印象が強いのです。

ところで左の写真は勝ったときのものでしょうか、ミスッた時のものでしょうか。

準決勝でカナダ組が放ったスマッシュが藤井と垣岩の間にポトリと落ちた瞬間の写真です。

つまり、ミスった時の写真なのです。

それでもどうですか、満面の笑顔です。

男子66キロ級の海老沼選手も準々決勝で、韓国のチョ・ジュンホと対戦で、延長戦の末、旗判定となりました。

誰もが文句なく海老沼の白の旗が上がると思っていたと思います。

ところが・・・。

なんと、ナント、なーんと、畳上の審判員3人が高々と挙げたのは、すべてチョの優勢を示す「青」でした。

そりぁないだろ。

海老沼は小内刈りが有効と判定されたのに取り消されており、チョは海老沼の腕を反則のように掴み倒れたのに・・・、チョの勝ちなんて・・・、信じられなーい。

と思った瞬間、会場では観客からの凄いブーイングが起こっているのがテレビでも分かりました。

そりぁそうだろう、こんなバカな判定があっていいものだろうか。

思い返せば2000年のシドニーオリンピックでは、現在柔道男子監督を務めている篠原が誤審によって敗退した。

あの時のいやーな場面が思い起こされました。

しばらくして、場外のバルコス大会審判委員長が3人の審判を呼び集め、判定のやり直しを指示。

判定がやり直された結果、今度は3人の審判員全員が、海老沼の優勢を示す「白」を挙げたのです。

こんなバカな審判はいない。

生中継していたテレビ番組の解説者も「見たことがない」とあ然としていた。

敗れた韓国のチョは畳を降りても納得いかない表情だった。

そりゃぁそうだろう、一度は青旗が3本上がったのだから。

相手が悪かった、韓国選手ですからね。

これは2国間の問題になりますね。

シドニーの篠原は「自分が弱いから負けた」とそれ以上言明せず、潔く引き下がりましたが、韓国にはその様な行為は出来ないでしょう。

それにしてもその後の海老沼の3位決定戦延長での一本勝ちは日本人らしい綺麗な1本でしたね。

柔道は1本勝ちでなくちゃね。

余談ですが、日本人選手は試合の始まる前と後にはシッカリと礼をしていた。

外国選手の礼は、だらしない礼であったり、おざなりの礼が多いのですが、やっぱり日本人ですよね。

負けた後の礼を見ていても柔道家らしい、日本人として誇りに思います。

これはとんでもないヒドイ試合、いやいや判定でしたね。

左の2枚の写真を見て下さい。

最初は主審、副審の3人とも青旗。

2度目は白旗でした。

同じ試合でですよ。

情けない審判でした。

ロンドン・オリンピックでは日本人選手が活躍してくれていますね。

それにしても近年の柔道の国際試合を見ていると、・・・。

あれは柔道ではありませんね。

なんだかダンスをしているように見えます。

やはり1本を取らなければ柔道ではありませんよね。

それが外国選手の中には解説者に「最初から1本を取れる選手ではありませんから・・・」と言われる選手が出場しているのですから、オリンピックに。

日本人選手は勝手が違いとまどっているような場面を時折見ます。

それと審判のだらしなさは目に余るものがあります。

柔道男子60キロ級の平岡選手は銀メダルを取りましたが、フランスのミルと準々決勝の対戦では技ありが取り消されてしまいました。

女子52キロ級の中村選手も北朝鮮アンクメ選手との1回戦で技ありと判定されたのに・・・、取り消されました。

そして・・・、負け。

今日は私が注目している選手が出ます。

柔道女子48キロ級の福見友子です。

国内無敵だった谷(当時・田村)を破ってから10年、ついに「ポストYAWARA」の呪縛から脱却する時がきたのです。

ガンバレ福見!!

ところで、今日は土用の丑です。

今年はウナギが高くなっているそうですが、それでも行事ですから食べま-す。

いよいよロンドンオリンピックの開会式の日となりました。

サッカーでは開会式前に女子・男子とも1勝して、さい先のよいスタートとなりましたね。

今年の土用は7月19日から8月6日までです。

またその間の丑の日は7月27日、今週の金曜日です。

ウナギを食べましょう。

梅雨明け宣言があったのに、蒸し暑い日が続きましたが、今日は快晴です。

こんな日には梅干しを干さなくてはなりません。

とは言っても、梅干しは土用に干すのが良いと言われますよね。

何故なのでしょう。

そもそも土用干しとは、夏の土用に衣類・書画・書籍などを陰干しにして風を通し、虫の害を防ぐことです。

虫干しとも言います。

古書を干す場合は曝書(ばくしょ)と言います。

和装本や漢籍は、夏の強い日光に本をひらいて数時間さらし、乾燥させ同時に殺虫します。

洋装本の場合は日陰干しです。

左の写真は、先日澄子婆ちゃんが梅干しを干していたので写真に撮ってきた物です。

大工集団 欅の周りは、雪が融けて春になると小鳥のさえずりで朝などはうるさいくらいです。

田植えが始まるとカエルの合唱です。

夏になればセミの声。

今のこの時期はバッタやカマキリの季節となります。

庭にいたバッタとカマキリを撮してみました。

大工集団 欅の周りにはいろんな生き物がいます。

裏がすぐに山なので、カモシカ、リス、タヌキ、キツネ、テンも見ます。

困るのは畑を荒らす、サル、ハクビシンです。

皆さんにお見せしたいのは、綺麗な青色のトカゲです。

トカゲと聞くと気持ち悪いと思われるでしょうが、キラキラ光った青色をしているので、その色に見とれてしまいます。

写真を撮して皆さんにも見て頂きたいのですが、、すばしっこいので写真に撮ることができません。

温帯スイレンは根で増えてゆくために、細長い鉢で育てると面白くなりそうです。

早速、鉢のデザインや、置く場所の構想を練っています。

とりあえずはデッキにある金魚鉢に植えます。

ありがとうございました。

お客様より温帯スイレンをいただきました。

大切に育てようと思います。

今までは熱帯スイレンのドーベンを育てていたのですが、今年は冬を越せませんでした。

新株を買いに行ったのですが、売られていなかったために、どうしたものりかと思っていたのですが、ひょんな事から頂くことになり、感謝しています。

忘れていました。

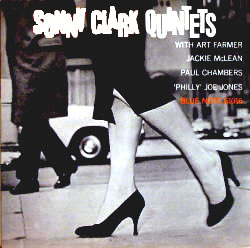

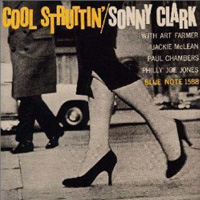

オリジナル盤のジャケットはお分かりになりましたか?

1・・・?

それとも・・・、

12?

大変似ているのですが、12がオリジナル盤です。

1は東芝EMIから発売された国内盤です。

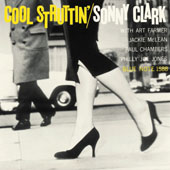

ああ、スミマセン、足ではなくて最も有名なジャケットじゃないかと思います。

タイトスカートにハイヒール。

モノクロですから分かりませんが、スカートもハイヒールもきっと黒ですよね。

歩く足が開いた角度も楚々としてイイ。

右足の膝小僧がタイトのスリットからチラリと見えるのもいい。

「颯爽と歩いている」(Cool Struttin')雰囲気がよく出ていて、コツコツとヒールの足音が4ビートを刻んでいるようです。

そして、ほんの少しだけエロチックな気配があります。

それにしてもこのジャケットデザインはエエ。

ジャズが聞こえてきそうなジャケットではありませんか。

ジャズ史上最も有名なジャケットかもしれない。

デザインしたのは、リード・マイルス。

撮影は、ブルーノートの経営を担当していたフランシス・ウルフ。

足の持ち主は写真の撮影者でデザイナーのリード・マイルスのアシスタントとのことですが、名前はわかりません。

撮影されたいきさつ等は以前に書きましたので書きません。

そして番外編

昨日ソニー・クラークの『クール・ストラッティン』の話を書いたところ、お客様より数年前に『クール・ストラッティン』のジャケットを何種類もお見せしたのをもう一度見せてくれとご連絡がありました。

お見せしましょう。

ただお見せするだけでは面白くないので、下記のジャケットでオリジナルの物を探してください。

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

その我が国独自の文化であったジャズ喫茶全盛時代に、我が国でもっとも人気の高かったジャズのアルバムが、ジャズ・ピアニスト、ソニー・クラークの『クール・ストラッティン(Cool Struttin' )』でした。

『クール・ストラッティン』は何度かこの『最近の大工集団 欅』にも取り上げましたが、日本でジャズを聴くならばこのアルバム抜きでは語れませんね。

『クール・ストラッティン』はタイトル曲をはじめ全編にあふれる「これぞモダン・ジャズ!」と言いたくなるファンキーなサウンド、そして歌心と哀愁に満ちたピアノのフレーズ・・・。

この哀愁が日本人には堪らないのですね。

『クール・ストラッティン』の人気によりソニー・クラークの名前も日本のジャズ・ファンにとってはおなじみのものです。

ところが意外なことにこのソニー・クラーク、本国のアメリカでは、相当のジャズ・マニアにもその名を知られていないのです。

若いミュージシャンにきいても「誰だ、それ」という反応しか返ってきません。

今から20年ほど前のこと、日本でおこなわれたあるジャズ・フェスティバルのオープニングで、日本側のプロデューサーが外人ミュージシャンたちに「ソニー・クラークのクール・ストラッティンをやってくれないか」と提案しました。

「そんな曲やっても受けないよ」と最初は渋っていた彼らですが、プロデューサーの熱意に押されて渋々演奏することになったそうです。

そして『クール・ストラッティン』の第1音が会場に鳴り響いた時、5万を超す聴衆は総立ちになったのです。

演奏を終えて楽屋に戻ってきたミュージシャンたちは、「ソニー・クラークがこんなに人気があるなんて」と眼を白黒させていたそうです。

ソニー・クラークは、我が国限定の人気ジャズメンと言われていますが、Blue Noteに吹込みがあります。

ピアノの芸風からすると意外ですが、ビル・エバンス(Bill Evans)とは親友だったようです。

文字遊びが趣味のビル・エバンスは、1963年1月13日、ソニー・クラークの訃報に接した時、「NYC's No Lark(ニューヨークでは、もう、雲雀の声は聞けない)」という、この人の名前のアナグラムを作って追悼の意を表しています。

1931年の今日、ジャズ・ピアニストのソニー・クラーク(Sonny Clark)が生まれています。

オーディオ機器やソフトの充実によって、近年はめっきり数が減ったジャズ喫茶。

しかし、レコードが高価でなかなか手に入らなかった1950年代から70年代には一般の人がジャズを聴くには、ジャズ喫茶に行く以外に方法はありませんでした。

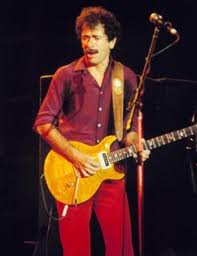

同フェスティバルでの熱演で世界にその名をとどろかせた後、ともにミリオン・セラーとなったデビュー・アルバム『サンタナ』、セカンド・アルバム『天の守護神』を発表。

さらにその後もメンバー・チェンジを繰り返しながら、『キャラバン・サライ』などの名作を次々と発表していきました。

サンタナの音楽は、当時流行していたブルース・ロックにラテンのエッセンスを融合させたもので、躍動するラテン・パーカッションのリズムセクションと、哀愁あふれる“泣き”のギターソロのコントラストは、それまでにない新鮮なサウンドをロックシーンに吹き込みました。

その後、ラテンブームの沈静化とともに、80年代はマイペースで過ごしたサンタナですが、90年代後半、再びサンタナに時代の注目が集まります。

きっかけは、98年のグラミー新人賞を受賞したローリン・ヒルのヒット曲「トゥ・ザイオン」にサンタナがスパニッシュ・ギターで参加したことでした。

若い世代のミュージシャンからも尊敬されていることを知ったサンタナは、ローリンを始めフージーズ等のヒップホップ勢や、マッチボックス20などのロックの後輩を共演者に迎え入れ、実に7年ぶりの新作『スーパーナチュラル』を発表しました。

そのジャンルを超えた音楽は幅広いリスナーに支持され、全米で800万枚を超えるセールスを達成しました。

シングル「スムーズ」も12週連続ナンバー1となり、第42回グラミー賞では「最優秀アルバム」「最優秀レコード」「最優秀楽曲」など主要賞を含む全9部門を独占しました。

20世紀の最後をサンタナ・イヤーとしたのです。

前述した「ウッドストック・フェスティバル」ですが、サンタナは1969年8月16日(土)に出演しました。

翌年に映画となり日本でも上映されました。

私はその映画でサンタなのギターに驚き、映画館から出るとレコード店に直行してサンタなのレコードを探しました。

無かったのです。

日本ではまだサンタなのデビューアルバムである『サンタナ』はまだ発売されていないとのことでした。

余談ですが「ウッドストック・フェスティバル」最後に出演したのはジミ・ヘンドリックスでした。

彼が出場したときには暦ではもう4日目の朝になっていたため、会場には百人程度しか観客が残っていなかったそうです。

それでも、彼がギターで弾くアメリカ国歌は、この上ない名演で、フェスティバルに心地よい余韻を残してくれました。

もう一つサンタナで私が驚いたのは彼のアルバムで『魂の兄弟たち』があります。

この魂の兄弟とはスリチンモイ師から紹介を受けたジョン・マクラフリンのことなのです。

このアルバムでは、ジョン・コルトレーン作の「至上の愛」などを題材にして、サンタナとマクラフリンの熱いギターソロがこれでもかと展開されていきます。

確かに、サンタナもマクラフリンのプレーもワンパターンではあり、本物のジャズミュージシャンであるコルトレーンの複雑さには及ばないのですが、

その代わり、ここでは、暑いパワーがまだみなぎっていたあの時代のロックギタースピリットが溢れています。

その意味では、コルトレーンの原曲とは異なる楽しみがあるアルバムです。

が、が、後日サンタナは「魂の兄弟たちとしたのは一人ではなかったからです。トニー・ウイリアムスも魂の兄弟でした。」と語りました。

私はドャズ・ドラマーのトニー・ウイリアムスも好きで、好きなカルロス・サンタナとジョン・マクラフリン、トニー・ウイリアムスの3人が魂の兄弟たちだったことを知り感動したものでした。

カルロス・サンタナとジョン・マクラフリンの共演は上記の『魂の兄弟たち』。

トニー・ウイリアムスとジョン・マクラフリンは『ライフタイム』で共演しました。

カルロス・サンタナとトニー・ウイリアムスは『スイング・オブ・デライト』で共演しました。

しかし、3人揃っての共演はトニーの死によってとうとう実現しませんでした。

7月20日、今日は1947年にロック・ギタリスト、カルロス・サンタナ(Carlos Santana)が生まれた日です。

彼のギターはラテンの情熱をロックに吹き込んだ魂のギター・サウンドですね。

複雑に絡み合うラテン・パーカッションのリズムを初めて本格的にロックに取り入れたカルロス・サンタナは、メキシコの小さな町、オートランの生まれです。

13歳でサンフランシスコに移住し、1969年にはレコード・デビュー前にもかかわらず、あの歴史的な「ウッドストック・フェスティバル」に出演するほどの人気を獲得していました。

鳥越の別宮にタチアオイが咲いているところがあります。

それがとうとう先端まで咲きました。

庭先や路肩などでよく見かけるタチアオイの成長を見れば、梅雨明けが予想できるのです。

タチアオイの花は、入梅の頃に茎の一番下の蕾から花が咲始め、日を追うように茎の下から上へと花が開いて行き、梅雨が明ける頃にはまっすぐ延びた茎の先端まで咲きそろうのです。

タチアオイの先端まで咲いたのですから梅雨明けが近いのです。

自然は面白い物を作ります。

タチアオイは、季節を計る物差しの一つですね。

今朝、起きると晴天でした。

庭の草花や野菜に水を撒くだけで汗がしたたり落ちて、拭いても拭いても吹き出てきました。

『梅雨が明けた!』と思いきや・・・、お昼頃には曇ってきて、『これじぁ梅雨明けはまだだ』とがっかりしています。

今日の朝刊には大きな文字で、『関東中心に猛暑の見込み 東京は34度予想 熱中症注意呼び掛け』と書かれています。

暑いのはこの時期ですからしょうがないのですが、このムッとした蒸し暑い梅雨が早く終わって欲しいものです。

それでも今年の梅雨は雨が続くこともなく、空梅雨でしたね。

私の子供の頃は今と違ってTVゲームなど無く、遊びといえば家の外での遊びばかりでした。

だから、子供時代は雨続きで外に出られないこの梅雨の時期は憂鬱でした。

今は子供達が外で遊んでいる姿をあまり見ませんね。

雨であろうと晴れていようと、家の中で遊んでいるようでは季節を感じることもないでしょう。

が、『頑張れ、ニッポン』と何の関連があるのでしょう。

海の日は、日本の国民の祝日の一つです。

国民の祝日に関する法律では、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」ことを趣旨としている。

世界の国々の中で『海の日』を国民の祝日としている国は唯一日本だけだそうです。

そりゃぁ、そうでしょう、極端に言えば休みを増やすためだけに作られた祝日なのですから。

元々は7月20日だったのですが、ハッピーマンデー制度により3連休とするために2003年からは7月の第3月曜日となっています。

やっぱり、休むだけの祝日なのです。

ところで、「海の日は、日本の国民の祝日の一つ」と書きましたが、この場合は「にほん」と読むのでしょうか、「にっぽん」と読むのでしょうか。

以前に「にほん」と「にっぽん」の違い(?)を調べたことがあります。

聖徳太子が隋に送った国書に「日出処天子」と記したのと同じ発想から、「日の出の国/日ノ本」として「日本」を正式の国号としたのは大化頃からと思われ、「やまと」「ひのもと」などと読まれていました。

また、中国・朝鮮では「倭」と記されていました。

奈良・平安時代になると音読されることが多くなり「にっぽん」の発音が行われたそうです。

このころの「本」の読み方はponでしたから「にっぽん」の方が歴史は長いのです。

その後、江戸時代に関東地方の方言で「にほん」と言う呼び名が生まれました。

その名残でしょうか、地名で大阪にある日本橋は「にっぽんばし」、東京にある日本橋は「にほんばし」と呼ばれますよね。

昭和初期に「にっぽん」に統一しようとする動きがあったそうですが、法的に制定されることなく現在に至っています。

但し、国際表記は『NIPPON』としているため、国の関連の名前の呼び名は「にっぽん」で統一されています。

『NIHON』だとフランス語で『におん』と発音されてしまうということで、『NIPPON』にした、という話を聞いたことがあります。

その為に、日本銀行は「にほんぎんこう」ですが、「日本銀行券(お札の事)」には『NIPPON GINKO』と書かれています。

似たように、日本シリーズの正式名称は日本選手権(にっぽんせんしゅけん)シリーズだそうです。

でもテレビでは日本(にほん)シリーズと言っていますよね。

但し,国家としては「にほん」か「にっぽん」かを正式に宣言していません。

日本は国名の読み方が2つある世界唯一の国なのだそうです。

もうじきロンドン・オリンピックですね。

『頑張れ、ニッポン』

1955年から1958年まではマイルス・デイヴィス・クインテットの一員としてジョン・コルトレーン、ポール・チェンバース、レッド・ガーランドと共に活躍しました。

この時期に多くの名盤を残していますが、とりわけ、わずか2日のレコーディング・セッションでアルバム4枚分の録音を行った、いわゆる「マラソン・セッション」は有名です。

他にもソニー・ロリンズ、ウィントン・ケリー、ビル・エヴァンスなどのアルバムで数多い演奏を繰り広げ、ハード・バップ期を代表するドラマーとしての地位を確立し、実に多くの盤に顔を出しています。

酒好きな彼には逸話がたくさんあります。

ある日、アルコール好きのフィリーは、店のボトルをラッパ飲みで2本空けてしまいました。

仕事を終わって、彼は店にギャラを要求しました。

しかし、店のオーナーからは払えないと言われました。

ボトルの値段はギャラを超えていたのです。

フィリーはその日のギャラをどうしてもよこせとナイフを出して脅しました。

すると、店のオーナーはピストルを出してきたそうです。

フィリーは「冗談、冗談だよ」と言っておさまったそうです。

またある日、店で客同士のけんかが始まりました。

店のスタッフが、まだ開けていないウイスキーを一人の客に投げつけました。

そのボトルがドラムを叩いているフィリーの横に転がりました。

フィリーはそのボトルをドラムを叩きながら拾って、椅子の後ろに隠しておいて、そのまま持ち帰りました。

ドラムのリズムはずっとパーフェクトだったそうです。

1931年の今日、フィリー・ジョー・ジョーンズ(Philly Joe Jones 本名は「Joseph Rudolph Jones」)が生まれています。

1950年代中頃以降のハードバップ全盛期を彩った名ドラマーです。

同じドラムスには、スィング時代からの第1人者の「パパ・ジョー・ジョーンズ」という愛称を持つジョー・ジョーンズ(Jo Jones)が居ましたので、Philadelphia出身の別人であることが判るようにPhillyを冠してこの芸名としたそうです。

ただ、7月9・10日の2日間に限り、浅草寺にお参りすると黄色の掛け紙の祈祷札「黄札」が特別に授与されるのをご存知でしたか。

コレ欲しい!!

白と違って黄色は何だか強そうな感じで、御利益がありそうです。

勿論、売っている物なのですが・・・。

「四万六千日」

浅草の浅草寺のほおずき市は昨日と今日でしたね。

四万六千日とほおずき、どの様な関係があるのでしょう、調べてみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・。

結果は・・・、分かりませんでした、謎です。

とりあえず分かったことは、7月10日の功徳は「四万六千日」と呼ばれるようになり、そのご利益は46,000日分(約126年分)に相当するといわれるようになったそうです。

この数については「米一升分の米粒の数が46,000粒にあたり、一升と一生をかけた」という説もあるそうです。

(↑今回調べた中でコレが一番面白かった)

ほおずきは、江戸時代には「ほおずきを水で鵜呑みにすると、大人は癪を切り、子どもは虫の気を去る」といわれるなど薬草として評判であったようです。

それがどうして結びついたのか・・・。

諸説ありましたが・・・、書くほど面白くないので書きません。

今日はつまらない話しで・・・、申し訳ありません。

小学生の頃だったでしょうか、近所の大学生が上田敏の「山のあなた」(カール・ブッセの訳詞)を吟じていました。

何を言っているのか分かりませんでしたが、とにかく日本語であることだけは分かりました。

ナント難しい事を知っているのだろう・・・。

大学生って、大人でもないのにタバコを吸って、難しいことを知っていると思ったものです。

しばらくすると、三遊亭圓歌が歌奴時代に大当たりした新作落語で、「山のあな、あな・・・」というのがありました。

『アレだ、近所の大学生が・・・』とは思ったのですが・・・、落語とはチョット違うと思い本人に尋ねると、「お前にはまだ分からん」と冷たくあしらわれました。

この落語は『授業中』というのが一応の正式タイトルですが、『山のあな』という呼び方で記憶している人も多いはずです。

カール・ブッセが作り、上田敏が翻訳した『山のあなた』は近代詩の傑作と言われています。

ブッセも上田敏も、格調高い詩がまさか落語を通じて日本国民に広まるとは思っていなかったでしょう。

大学に入学してから上田敏の訳詞を読むのが好きになりました。

・・・と言うよりも、難解な言葉の裏にある情景を想像するのが好きになったのです。

ポール・ヴェルレーヌの『落葉』も好きでした、勿論訳詞は上田敏です。

秋の日のヰ゛オロン(ヴィオロン)の ためいきのひたぶるに身にしみてうら悲し。

鐘のおとに胸ふたぎ色かへて涙ぐむ過ぎし日のおもひでや。

げにわれはうらぶれてここかしこさだめなくとび散らふ落葉かな。

大正ロマンを感じますよねー。

確か「ヴィオロン」は「ヸオロン」と書かれてあったはずです。

文字まで大正ロマンです。

大正時代の詩と言えば、金子みすゞの詩が人気ですよね。

『ごめんね』っていうと『ごめんね』っていう・・・。

東日本大震災の発生後、頻繁に放送されたACジャパンの公共CMが金子みすゞの『こだまでしょうか』でした。

あのCMが反響を呼び、金子みすゞの詩集の売り上げが急激に伸びたそうです。

彼女の半生を描いた映画も上映されるそうです。

でも彼女の詩からはロマンを感じられません。

彼女の死因が・・・。

上田敏は小泉八雲から「英語を以て自己を表現する事のできる一万人中唯一人の日本人学生である」とその才質を絶賛されたという。

後に彼は小泉八雲の後任として東京帝国大学の講師となりました。

新聞を読んでいたら、今日7月9日は上田敏が亡くなった日(1916年(大正5年))と書かれていました。

この通りです。

屋根に乗っているのはSaukiです。

オイオイ、落ちるなよ。

ヤギの足は蹄です。

それなのに、滑り落ちることもなく、

上手いものです。

鈍くさく下にいるのはYayoiです。

久々に大工集団 欅のスーパー・スター、

ヤギのYayoiとSaukiを書きます。

この時期は梅雨で雨が多く、雨が嫌いな彼女たちにはつらい季節です。

雨だと小屋に一日中いるのが可愛そうなので、母屋の屋根下を利用して山羊小屋の周りにパドックを造ってあります。

自由に歩けるようにしてあるため、小雨の時は小屋から出てパドックで遊んでいます。

ところが・・・。

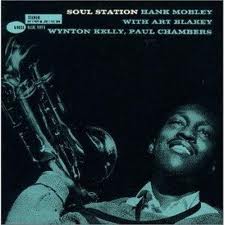

ハンク・モブレーはアメリカ合衆国のテナー・サクソフォン奏者で作曲家です。

Blue Noteに多くの盤があり、そのいずれもが黒っぽさの横溢した、このレーベルの一面を象徴する味わいを持っています。

その為に看板スターとなった、といっても良い人でしょう。

しかし、その演奏に似合わず・・・、と言うとファンに怒られますが、小イキな曲を作ったり、手垢に汚れかけた曲に巧いアレンジをするという知性を秘めています。

私はその面を高く評価しています。

ハンク・モブレーはハード・バップやソウル・ジャズのジャンルで活躍しました。

レナード・フェザーによって「テナー・サクソフォンのミドル級チャンピオン」と呼ばれたことで知られています。

そう言われるとモブレーが平凡であるかのような印象を持ちますが、実際にはジョン・コルトレーンほど鋭くもなければスタン・ゲッツほど円やかでもない音色を指しているのです。

モブレーの音楽様式は、とりわけソニー・ロリンズやコルトレーンと比較すると明らかなように、落ち着きがあって精妙かつ歌謡的であり、その才能が識者に完全に評価されたのはモブレーの歿後でした。

今日は七夕ですね。

この雨ではおり姫と、ひこ星のデートは見られませんね。

さて、1930年のこの日、ハンク・モブレー(Hank Mobley, 本名はヘンリー・モブレー(Henry Mobley)1930年7月7日

– 1986年5月30日)が生まれています。

(← Hank Mobley / Soul Station)

店の中には今までにいろんなモノが入ってきました。

蝶々、スズメバチ、野良猫・・・。

トンボだけでも、シオカラ、オニヤンマ、赤・・・入ってきましたねー。

極めつけは8・9年前に入ってきたドロ亀の次郎でした。

裏の川に自分から入って行きましたが、あれからどうしているのかな・・・。

トンボが店の中に入ってきたのですが、このトンボ人慣れしているようで、左の写真のように近づいても逃げません。

逃げないし、あまりにも可愛いのでよーく観察しました。

トンボの羽根ってスゴイですね。

薄くって、強くって、上下左右、更にはねじることさえ出来ます。

だからアノ見事なホバリングも出来るんですよね。

裏山はこちらに越してきた当初は手入れが全くされていない山でした。

杉も枝打ちや間伐もされず、ほったらかしの状態でした。

夏になれば、雑草が鬱そうと茂っていました。

喫茶 大工集団 欅がオープンした10年前に枝打ちと間伐が行われました。

お陰で、庭から山の奥の方までが見えるようになりました。

それからは茗荷を採りに1年に1度だけ山に入るようになりました。

そして、昨年からヤギの弥生と皐月を飼うようになり、山の雑草を食べさせるために毎日山に入るようになりました。

すると・・・。

山椒の木がありました。

梅の木がありました。

山は多くの物を私達に与えていると言われますが、本当なんですよね。

まだ手前の所しか入っていないので、奥の方へ行けばまだまだ面白い木があるかもしれません。

梅の実が売られる季節となりました。

先日は近江町へ行き梅干し用の梅の実を買ってきました。

左の写真の梅の実は裏山にある梅の木から収穫した物です。

1㎏ほどあるでしょうか。

白山吉野から都会へ出ることはほとんどないのですが、また機会があれば行きたい店です。

みなさんもどうぞ香林坊へ行かれたなら寄ってみてください。

インド・ネパール料理レストラン 「アシルワード」

金沢市香林坊2-12-15 魚半ビル1階

TEL:076-262-2170

営業時間;11:00~22:00

10年間この『最近の大工集団 欅』を書いてきて、飲食店のご紹介を書くのは2度目です。

昨夜、友人と香林坊のせせらぎ通りにあるインド・ネパール料理レストラン「アシルワード」へ行ってきました。

実は1週間ほど前にも行ったのですが、とても美味しくて・・・。

それよりもマスター、奥さん、コックさんの人柄が好きになり、今度は友人夫妻を誘って食べに行きました。

(← 食べ始めてから写真を撮りました。

ナンは大きくて、大きな皿からはみ出していました。)

今日は7月1日、氷室の日です。

7月1日は金沢の風習で、氷室饅頭というのを食べますね。

コレ金沢だけの風習なのだそうです。

おそらく、金沢市民ほとんどの人はこの日に饅頭を1個といわず何個も食べるでしょうね。

氷室に饅頭を食べる・・・、そもそも氷室とは冬に雪を入れて、氷としてためておいた室(むろ)ですから、それと饅頭がどうして結びついたのか?

何故こんな風習ができたのか調べてみました。

これは、藩政時代に加賀藩から徳川幕府へ氷室にあった氷を献上する日でした(旧暦6月1日)。

夏のこの暑い時期に、筵と笹の葉に厳重にくるんで、金沢より、江戸の藩邸まで運ばれたそうです。

その、将軍献上のための氷が無事届けられるように、神社に饅頭を供えて祈願されました。

そんな事から、町民にもこの日は氷のかわりに饅頭を食べる風習ができたのだそうです。

昨日、お客様より氷室の饅頭をたくさんいただきました。

赤、白、緑、この緑色の饅頭は氷室饅頭しかないのでは無いでしょうか。

ある? ・・・それはヨモギでしょ?

さて、話を変えますが、今日は世界的に1日が24時間、と1秒の日なのです。

標準時と地球の自転速度とのずれを調整するために、「うるう秒」の挿入が世界同時に実施されました。

日本では午前8時59分59秒と午前9時0分0秒との間に8時59分60秒を挿入し、1日が24時間1秒になったのです。

うるう秒が必要なのは地球の自転速度が厳密には一定ではないためです。

世界共通の標準時は現在、数十万年に1秒しか狂わない高精度の原子時計に基づいて運用されており、数年に1度うるう秒を入れることで、地球の自転とのずれを解消しています。

1972年に始まり、今回は25回目だそうです。

それでも将来的には廃止することも議論されています。

それは地球の自転にムラがあるためです。

まだ饅頭を食べていない人は、すぐに饅頭やさんへ買いに行きましょう。

娘さんの嫁入り先に届けましょう。

| 2012年7月1日 |

| 2012年7月2日 |

| 2012年7月3日 |

| 2012年7月4日 |

| 2012年7月7日 |

| 2012年7月8日 |

| 2012年7月9日 |

| 2012年7月10日 |

| 2012年7月15日 |

| 2012年7月16日 |

| 2012年7月17日 |

| 2012年7月20日 |

| 2012年7月21日 |

| 2012年7月22日 |

| 2012年7月23日 |

| 2012年7月24日 |

| 2012年7月25日 |

| 2012年7月27日 |

| 2012年7月30日 |

| 2012年8月4日 |

| 2012年8月5日 |

| 2012年8月6日 |

| 2012年8月8日 |

| 2012年8月10日 |

| 2012年8月13日 |

| 2012年8月18日 |

| 2012年8月19日 |

| 2012年8月21日 |

| 2012年8月22日 |

| 2012年8月24日 |

| 2012年8月26日 |

| 2012年8月31日 |

| 2012年9月3日 |

| 2012年9月7日 |

| 2012年9月9日 |

| 2012年9月16日 |

| 2012年9月17日 |

| 2012年9月18日 |

| 2012年9月18日 |

| 2012年9月19日 |

| 2012年9月24日 |

| 2012年9月26日 |

| 2012年9月28日 |